En un periodo de entreguerras, azotado por las revoluciones, los totalitarismos y la inminente amenaza del nazismo en Alemania, Fritz Lang dirige una obra magna, pero también ambigua.

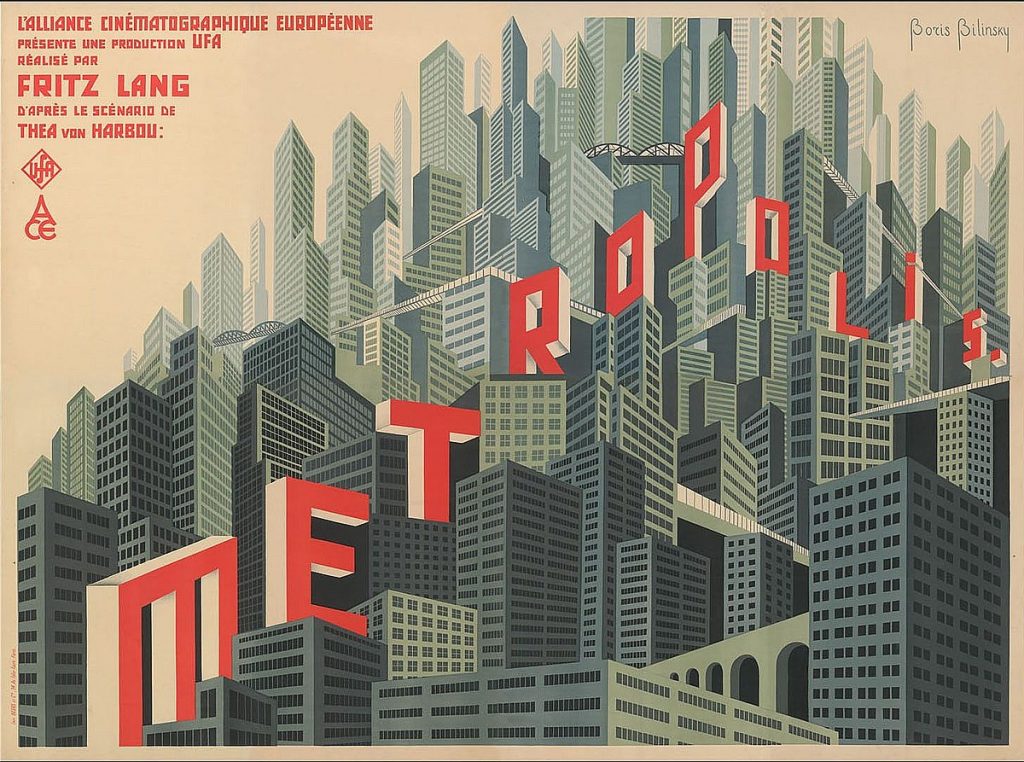

Metrópolis (1927) es una de las películas más importantes e influyentes de la historia del cine. Cuando se rodó, el séptimo arte apenas acababa de cumplir los treinta años de vida, y parecía mentira. Alrededor de los años 1930s, con el auge de las vanguardias en Europa y la consolidación del sistema de estudios en Hollywood, la gramática audiovisual había avanzado a una velocidad delirante. No sería hasta la implantación general del cine sonoro, llevado a la práctica por primera vez ese mismo año, que el lenguaje tendría que dar unos pasos atrás para buscar nuevas formas de conciliar lo visual con lo auditivo. Pero esa es otra historia.

Hablar de un clásico (tan clásico) desde un punto de vista como el nuestro, casi cien años después de su estreno, tiene tanto misterio como simplicidad. En realidad, lo que otorga a una obra de arte la etiqueta de “clásica” es su atemporalidad, su semejanza con la realidad actual, cualquiera que sea esta. Metrópolis, precisamente, sintetiza la esencia del estilo de vida occidental del último siglo y medio. Es un retrato calcado de la sociedad industrial de clases en la que nuestra estructura política y social se estancó hace ya bastante tiempo. Por supuesto, hay que tener en cuenta que el filme se adscribe al movimiento expresionista alemán que, más que representar la realidad en la pantalla, pretendió deformarla y abigarrarla para reflejar el oscuro sentimiento de angustia de los artistas. En el mundo real, por supuesto, jamás veremos a un grupo de trabajadores haciendo un cambio de turno mientras miran al suelo con desidia y caminan sincrónicamente como máquinas sin voluntad (¿verdad…?). No es que esa fuera la realidad de la época, que Fritz Lang y otros artistas querían ver reflejada fidedignamente en la pantalla: es que así es cómo se sentía, y como querían expresarla.

Mucho se ha dicho ya sobre la influencia de su estética en el desarrollo del cine posterior. Esa ciudad gótica, oscura y futurista, inspirada en el art-decó de la Nueva York de los años 1920s, sería vital mucho tiempo después en la creación de películas como Blade Runner (1982). Por otra parte, la carga política de la película, junto con otras vanguardias como el Constructivismo Ruso o el Free Cinema Inglés, sería la predecesora de infinidad de películas centradas en la lucha de clases, como Snowpiercer (2013) o Parásitos (2019), ambas del director surcoreano Bong Joon-ho.

El gran retrato de una época, la influencia indiscutible en el desarrollo de todo el arte posterior, el carácter atemporal, la maestría técnica… Son características más que de sobra para labrar el nombre de una película en la tabla de piedra de los clásicos. Pero… ¿qué pasa con el fondo y la interpretación? ¿La película ha sido bien interpretada? ¿Es una película “antisistema” donde no queda títere con cabeza? ¿Hay que aceptar su significado como “universal” por el hecho de ser un clásico? Aquí es donde el tema se pone interesante.

Una cartela al principio del filme nos muestra una sentencia premonitoria: «El mediador entre el cerebro y las manos ha de ser el corazón». Aunque una frase tan genérica podría ser puesta en duda por unos u otros motivos, creo que es una afirmación ante la cual nadie se escandalizaría, y probablemente con la que cualquier persona que tenga cierta sensibilidad humana estaría de acuerdo. El problema viene cuando se aplica al contexto de la película. Las manos, por supuesto, representan a los obreros, que viven en un ghetto subterráneo y trabajan día y noche en unas condiciones pésimas. El cerebro, por supuesto, representa a la clase poderosa y adinerada que vive en la superficie, conduciendo sus lujosos automóviles, acudiendo a fiestas y controlando la ciudad con sus influencias. Freder, el hijo del “director” de la ciudad (un eufemismo bastante discreto de “dictador”), al presenciar la horrible situación de los trabajadores, decide emprender, junto a María, una mujer de sentimientos puros que aboga por la paz y la solidaridad, la misión de conseguir la justicia para todos. A través de una compleja trama que incluye muertes, infidelidades y robots malignos, la clase obrera termina alzándose contra sus patrones en una revolución violenta que arrasa con toda la maquinaria y también con el ghetto obrero subterráneo. Sin embargo, en una suerte de anagnórisis grupal, el pueblo se da cuenta de que ha puesto en peligro la vida de sus hijos a través de la violencia, y el “director” de la ciudad parece comprender que ha sido pérfido, malévolo y ruin. Es aquí cuando el tercer elemento, el corazón, es representado por Freder, quien termina uniendo las manos de obreros y patrones en nombre de la paz y el amor.

Hasta esta última escena, la película tiene bastante poco de reprochable a nivel interpretativo. Condena la ambición desmedida y el egoísmo de la burguesía propietaria, que convierte a los trabajadores en herramientas deshumanizadas cuyo bienestar es irrelevante. Por otra parte, condena también la actitud violenta de las masas obreras revolucionarias, que tan sólo consigue destruir todo cuanto hay a su paso y poner en peligro las vidas propias y ajenas. Pero, al final, la cosa se tuerce bastante.

Una interpretación simbólica de la última escena podría ser, quizá, aceptable. Esta vendría a decir que el ser-obrero y el ser-cerebro se unen a través del corazón (la humanidad): es decir que, a partir de ese momento, el ser se convierte en un ser total, provisto de corazón, manos y cerebro. Bajo esta concepción, la sociedad se reorganizaría en la democracia y la justicia, igualando jerárquicamente a todos los seres humanos (destruyendo, por tanto, las desigualdades a nivel económico y político) y dotando, al mismo tiempo, al ser-obrero de la capacidad de pensar y al ser-cerebro de la capacidad de trabajar con sus manos. La interpretación en sí ya es un problema, porque presupone que el ser-obrero no tiene cerebro y que es una especie de máquina sin voluntad que necesita ser guiada, pero incluso con semejante aberración ideológica, el resultado termina siendo satisfactorio.

Sin embargo, la interpretación más aparente parece ser la hegemónica y la que desmonta el discurso anterior de todo el filme. En un sentido literal, trabajadores y propietarios se dan la mano con el corazón. A mí, personalmente, me causa cierta risa incómoda. Es como si la tesis de la película fuera: “a partir de ahora, los propietarios ya no serán tan malvados y se portarán bien con los obreros, y a cambio los obreros serán buenos y no destruirán la maquinaria para intentar escapar de la precariedad”. Y ahí se queda, no llega más lejos. No hay un cuestionamiento profundo de la estructura social, de la jerarquía económica ni de la desigualdad. Hay una tesis simplona, casi infantil, que nos grita en la cara: “todo va a seguir igual, pero vamos a portarnos bien para que se note menos”.

No puedo evitar acordarme, en esta situación, de una película muy reciente que, más o menos, va por el mismo camino. Don’t Look Up (2021), supuestamente, pretende ser una crítica salvaje a la desinformación causada por los medios de comunicación en el contexto del capitalismo tardío (en el cual vivimos actualmente). La película, sin embargo, tuvo un presupuesto de rodaje de varios cientos de millones de dólares, gastó 30 y 25 millones en pagar al actor y actriz principales (rodeados de un elenco cargado de estrellas, que no costaría mucho menos) y fue estrenada en una de las plataformas de streaming online que más dinero factura cada año. Con ‘Metrópolis’ pasa un poco lo mismo: parece una crítica feroz hacia todos los estratos de la sociedad y hacia el estilo de vida moderno, pero su tesis final termina reivindicándolo. Al igual que Don’t Look Up, Metrópolis fue producida por la UFA, que poseía algunos de los mejores estudios cinematográficos de la época en todo el mundo, y los mejores en Alemania. Además, su presupuesto fue de 5 millones de reichsmarks, que equivalen a unos 40-50 millones de euros actuales teniendo en cuenta la inflación, y forma parte de las producciones más caras del cine temprano. ¿Por qué iba una gran productora, estatal o privada, a financiar una película cuyo discurso pretendiera cuestionar el sistema que la sustenta?

Si he pretendido llegar a algún sitio escribiendo este artículo, además de reivindicar las películas del cine mudo de vanguardia como algunas de las propuestas cinematográficas más interesantes a nivel artístico, y como algunos de los retratos más brutales del estilo de vida moderno, es a cuestionar de la manera más profunda posible el discurso aparente de la industria audiovisual, que desde sus primeros días ha sido utilizado como propaganda política y publicidad subliminal disfrazada de lo contrario. Ni mucho menos tacho a Metrópolis de pura propaganda, o no por lo menos de propaganda intencionada. Como ya he mencionado en el artículo, es mucho más que eso. Pero, al final, todos jugamos al juego del sistema, de una forma u otra. Se dice incluso que el propio Fritz Lang terminó renegando de su propia película unos años más tarde, porque pensaba que la tesis de trabajo-corazón-cerebro era falsa. En cualquier caso, es un clásico entre los clásicos. No dejéis de verla, de formar vuestra propia opinión sobre su importancia y su contenido, y sobre todo, de cuestionar este artículo que acabáis de leer: como toda crítica, es un mal necesario.