Gerhard Richter es uno de los artistas contemporáneos más acreditados y cotizados, pero a la vez insondables. Durante su prolífica carrera se ha dedicado tanto a la pintura figurativa como a la abstracción, pasando por varios estilos y siempre eludiendo interpretaciones y definiciones inequívocas. Su vida en sí refleja la historia del siglo XX: nacido en Dresde en 1932, vive la guerra, que hace estragos en su familia, trabaja en murales del realismo socialista en la Alemania Oriental, para luego fugarse a la Occidental —justo antes de la construcción del muro de Berlín en 1961—, donde empieza a desarrollar su «realismo capitalista», ironizando sobre los cánones artísticos del Este y del Oeste a la par. Su historia novelesca no termina con el éxito comercial y el reconocimiento crítico: por ejemplo, Richter estaba en un avión rumbo Nueva York cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre de 2001, lo cual se reflejó en su obra junto a otros temas políticos. Sin embargo, su búsqueda artística se centra más bien en cuestiones filosóficas.

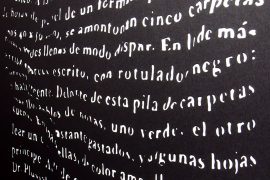

«No me gustan las pinturas que puedo entender», dice Richter en 1962, al alba de su carrera. Esta ansia por lo incierto marcará toda su obra, cualesquiera que sean los medios utilizados, y determinará su estilo principal, nebuloso y vanguardista, aunque parezca simple y hasta tradicional –de hecho, es uno de los pocos artistas contemporáneos que se dedican a la pintura–. Su primera exposición presenta cuadros hechos a partir de fotografías de los periódicos, realistas al principio, pero desdibujados posteriormente. Tal vez por ello tienen un toque irreal y nos hacen sentir incómodos e incluso engañados al verlos. El artista seguirá aprovechando el estilo (pseudo)realista hasta la actualidad: sus retratos a menudo reflejan el pasado nazi de Alemania, en un intento de comprender la época global mediante recuerdos íntimos y personales; las imágenes de calaveras y velas aluden a la pintura clásica memento mori; los paisajes parecen familiares e idealizados al mismo tiempo.

En cierto sentido, las borrosas «fotopinturas» de Richter son más realistas que el hiperrealismo, ya que se asemejan a nuestros recuerdos, muchas veces igual de borrosos, difusos, abstractos. Si sus obras fueran más nítidas y precisas, quizá resultarían más ficticias y menos impactantes. El pintor declara: «La ilusión –o más bien apariencia– es el tema de mi vida. Todo lo que es, parece y vemos porque lo percibimos gracias a la luz reflejada de la apariencia. Nada más es visible.» Sea como fuere, lo que logran sus lienzos es precisamente cuestionar lo manifiesto.

Tras indagar en la memoria colectiva de Occidente con su «realismo capitalista», ya en los años 60 y 70 Richter procede a explorar la abstracción. El proceso es distinto: el artista deja que la imagen aparezca, en lugar de crearla y anticipar el resultado final, como ocurre con sus cuadros figurativos, aunque Richter utiliza las mismas técnicas de pintura: difumina las formas y raspa la superficie para ocultar o descubrir las capas anteriores. Los detalles y los motivos aleatorios se desarrollan de manera espontánea, a veces inspirados en fenómenos no visuales, como la música. Diferentes al parecer, ambas facetas de Gerhard Richter resultan dos caras de la misma moneda: mientras sus obras realistas de temas cotidianos se desdibujan hasta convertirse casi en abstracción, sus lienzos abstractos toman cuerpo y cobran veracidad.

El artista nunca se cansa de explorar: en la serie Colour Charts intenta desvincular el color de cualquier connotación descriptiva, expresiva o simbólica, produciendo caleidoscopios de un modo fortuito o mecánico, y quitándole el protagonismo al autor. Esta búsqueda culmina con la creación de enormes vitrales en la Catedral de Colonia, un collage abstracto de 11.500 pequeños cuadrados, en forma de píxeles en 72 colores, colocados aleatoriamente por ordenador. Además, Richter trabaja con espejos y cristales que alteran nuestra percepción del espacio a través de reflejos y distorsiones. En una ocasión el pintor afirmó que, en realidad, el espejo sería el mejor artista, puesto que revela algo que no se puede ver con los ojos.

«No obedezco a ninguna intención, ni a ningún sistema, ni a ninguna tendencia; no tengo programa, ni estilo, ni pretensión. Me gusta la incertidumbre, el infinito y la inseguridad permanente.» Ya borrosas, las pinturas de Richter se difuminan aún más ante el espectador, creando un espacio enigmático pero absorbente. Al contemplarlas, nos adentramos en ellas, nos convertimos en Betty, Marianne o en el fantasma sonriente de una niña anónima. Navegamos en las Marinas y volamos hasta las Nubes, se nos pone la piel de gallina en los opresivos Paisajes Urbanos. Nos entregamos incondicionalmente a las ilusiones visuales, y al final nos ahogamos en el diluvio de pintura y la tiranía del color en las abstracciones, disolviéndonos por completo en una obra de arte total.

«Pintar es hacer una analogía de algo no visual e incomprensible, dándole forma y poniéndolo a tu alcance. Y es por eso que las buenas pinturas son incomprensibles.» Las obras de Gerhard Richter son como la vida misma: un caleidoscopio de momentos que se enredan caóticamente. En el torbellino de la vida, al igual que en la muerte, todos los colores se mezclan y se convierten en una corriente sin sentido. Nos revolcamos en ella hasta el final de nuestros días, tratando de captar algo en foco, y si lo conseguimos, entonces la imagen borrosa se aclara, el rompecabezas se resuelve y de repente todo cobra sentido. Por un momento, un tiempo, pero nunca para siempre. Semejantes revelaciones acaban muy rápido, su nitidez se suprime enseguida por la amorfa cotidianidad. A pesar de que son tan huidizos, parece que, a fin de cuentas, vivimos solamente para experimentar estos momentos. Y el arte es uno de los medios más eficaces para alcanzar este efímero Absoluto.