Algunos rusos dicen: “Lo peor no es que lo que nos contaran del comunismo fuera mentira. Lo peor es que todo lo que nos habían contado sobre el capitalismo era verdad”. Una frase que solo se puede pronunciar tras una digestión muy pesada, la de la historia más reciente de los países de la antigua URSS. A ella pertenecen las vidas del político y publicista Eduard Limónov, de la gimnasta Nadia Comaneci y del escritor György Faludy, nacidos, respectivamente, en Rusia, Rumanía y Hungría, y protagonistas de tres libros que, desde sus traducciones al castellano, enseñan a mirar con otros ojos, los suyos, a una parte del mundo para la que no suelen faltar los prejuicios.

Uno de ellos recoge unas memorias, las de Faludy, Días felices en el infierno, publicadas en España en 2014 por Pepitas y Pimentel. Los otros dos, La pequeña comunista que no sonreía nunca (Lola Lafon, 2015) y Limónov (Emmanuel Carrère, 2011) son biografías, noveladas en distinto grado, pero con un dato curioso en común, además de su edición en Anagrama: ambas vienen de autores que, aunque escriben en francés, tienen raíces en el Este. Lafon es hija de bielorrusa y francés, y nació en Bucarest. Carrère, pese a ser de París, es hijo de sovietóloga y nieto de rusos.

Ahora bien, quien piense que esa circunstancia los coloca en la misma óptica que sus retratados comete un error. Porque tanto el Limónov como la Comaneci de estos libros se revuelven como gato panza arriba cada vez que sus retratistas osan compadecerlos por tantos años de comunismo y aislamiento de las supuestas bondades del free world. “Yo soñaba con la libertad. Llegué a los Estados Unidos y me dije ¿y esto es la libertad? Estoy en un país libre ¿y no soy libre? Pero entonces, ¿dónde podré ser libre? ”, se pregunta Nadia Comaneci en el libro de Lafon. Estas tres historias, bicarbonato para entender el antiguo Bloque del Este, relatan la capacidad del ser humano tanto para ser feliz cuando todo está en contra como para ahogarse en medio de la abundancia.

“Soy Nadia C. Solicito asilo político”

Cuando tuvo que elegir unas imágenes que enviar al espacio exterior en 2010, el Deep Space Communications Network de Florida escogió la rutina de ejercicios con la que una gimnasta, hasta entonces casi desconocida, de un país remoto rompió, literalmente, los marcadores de los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, que se atascaron en un erróneo 1,00 porque no contemplaban entonces que nadie obtuviera un 10 en gimnasia. Si alguna vez alguien, desde allí fuera, ve ese vídeo, cuyos remitentes enviaron al espacio como expresión de la “belleza absoluta” terrestre, a lo mejor se crea demasiadas expectativas de este planeta. La quinceañera que lo protagoniza se llamaba Nadia Comaneci (Onesti, 1961) y entonces solo tenía magnesio en las manos y un deseo: ser invencible.

Pero hubo un día, en 1989, en el que, con 28 años, no pudo más, como cuando el novelista austríaco Stefan Zweig y su mujer se suicidaron en 1942 en Brasil, convencidos de que el nazismo los alcanzaría. Por fortuna, ella no se mató. Solo huyó a la frontera húngara. Quizá lo que la empujó a presentarse en la embajada estadounidense de Budapest no fue solo la opresión del régimen de Nicolás Ceaucescu, cuyas horas ya estaban contadas y con el que siempre la acusaron de cooperar, sino también el hecho de que nadie parecía aceptar que esa niña se había convertido en una mujer, con pechos, caderas, ideas y sentimientos que ya resultaban ingobernables bajo el maillot de Rumanía.

Al otro lado del muro también le esperaban malas noticias. “Era como las demás”, tituló un decepcionado The New York Times, cuando se la encontró en su país mascando chicle, con sombra de ojos azul y diciendo so what. “Ojalá alguien me hubiera enseñado a vestir en Estados Unidos”, llegó a confesar Comaneci en la televisión americana. Y es que la misma opinión pública que reclamaba libertad para el país de Nadia condenó después muy duramente sus declaraciones, sus amoríos, su aspecto y hasta su peso, que -oh, sorpresa- ya no era el mismo que cuando tenía quince años. Hace tiempo que la Comaneci real recuperó en EE.UU. su condición de deportista reputada. Pero a la novelada, la de La pequeña comunista que no sonreía nunca, se le queda grande que América sea un lugar en el que uno “está permanentemente obligado a desear”, porque la autora del libro, Lafon, afirma que aquella niña de Onesti solo ansiaba una cosa, ser invencible.

Limónov, una apasionante vida de mierda

No constituye spoiler decir que, al final de la novela que le dedica Carrère, Eduard Limónov afirma que su vida ha sido una mierda. No lo es, porque corresponde al lector juzgar si las trepidantes 400 páginas que lo han llevado hasta ahí se corresponden con esa definición derrotista. “En mi próxima vida quiero ser Limónov”, me dijo el librero que me vendió mi ejemplar. Y aunque no sea un oficio al alcance de cualquiera, algo de razón lleva.

Nacido en Dzerzhinsk en 1943, pero repartido a lo largo de su existencia por Ucrania, Moscú, París, Nueva York y Serbia, entre otros ojos del huracán, Limónov ha sido poeta, vagabundo, guerrillero, preso político, fanático del yoga, fundador del Partido Nacional Bolchevique y candidato electoral , en una trayectoria vital en la que el comunismo, el fascismo, el arte, la política, la violencia y el honor se entrecruzan constantemente y obtienen nuevos significados. Más aún ante los ojos de quien nunca ha sido denunciado por sus vecinos ni ha visto a su gobierno solucionar una toma de rehenes tirando bombas de gas al lugar del secuestro y cerrando la puerta. Limónov no solo es una novela para entender mejor la Rusia de la segunda mitad del siglo XX y algunos de sus satélites; también es una forma de conocer más el mundo y los seres humanos que lo habitan, aunque haya momentos en los que cueste creer al autor del libro, Carrère, cuando asegura: «Limónov no es un personaje de ficción. Existe y yo lo conozco”. El interesado publicó más adelante sus propias memorias, Soy yo, Édichka (Marbot, 2014).

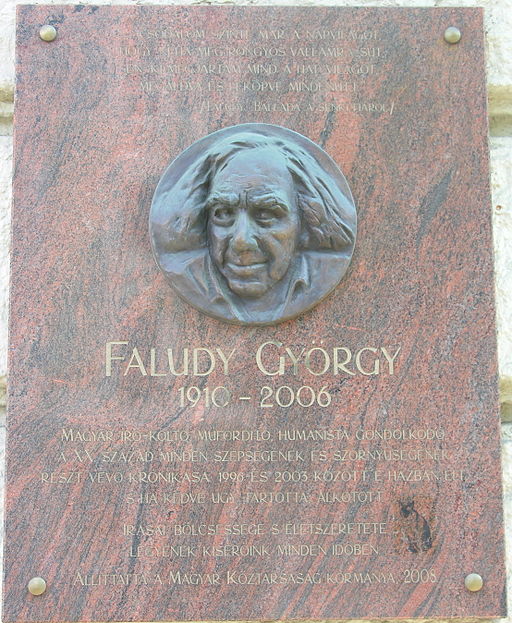

Faludy, que fue feliz en la guerra

Lo persiguieron filonazis y estalinistas, y también las esposas a las que abandonó (a veces le gustaban más los chicos que ellas). Se le acabó todo el dinero, una vez y otra. Y otra más. Fue celebridad, después fugado, después preso, aunque no siempre de los mismos, después profesor exiliado, después celebridad otra vez. Si viera hoy su nombre en los periódicos y las bibliotecas y lo que se escribe de él, a lo mejor se le escapaba la risa.

Las memorias de Gyorgy Faludy (1910-2006), melenudo enfant terrible de las letras húngaras y pionero de la literatura del Gulag, tienen un poco de Casablanca, otro poco de Tintín, una pizca de Primo Levi y, sobre todo, cantidades ingentes del carácter único, vital e irreverente de su autor. Eso fue, probablemente, lo que le permitió sobrevivir a las adversidades de la Europa de mediados del siglo XX, que se cebaron especialmente con los húngaros y aún más con su persona. Desconfió de la ultraderecha, predijo y confirmó después que el comunismo tampoco le salvaría de nada, es más, que también intentaría acabar con él. Y extrajo una lección: cuando todo se derrumba, el único refugio, el único rescate posible está dentro de uno mismo. Si decían que escribir poesía después de Auschwitz era un acto de barbarie, ¿qué será entonces titular un libro así, Días felices en el infierno? Faludy fue un tipo que se reía de todo. Y quizá por eso se pudo morir en su propia cama con 96 años en vez de en un campo de trabajo.

La pequeña comunista que no sonreía nunca y Limónov están publicados en España por Anagrama. Días felices en el infierno forma parte de la colección Pepitas & Pimentel, que editan Fulgencio Pimentel y Pepitas de Calabaza.

Fotos: Dave Gilbert (cc) / RV1864 (cc) / Rodrigo Fernández (cc) / Csurlacsurla (cc)