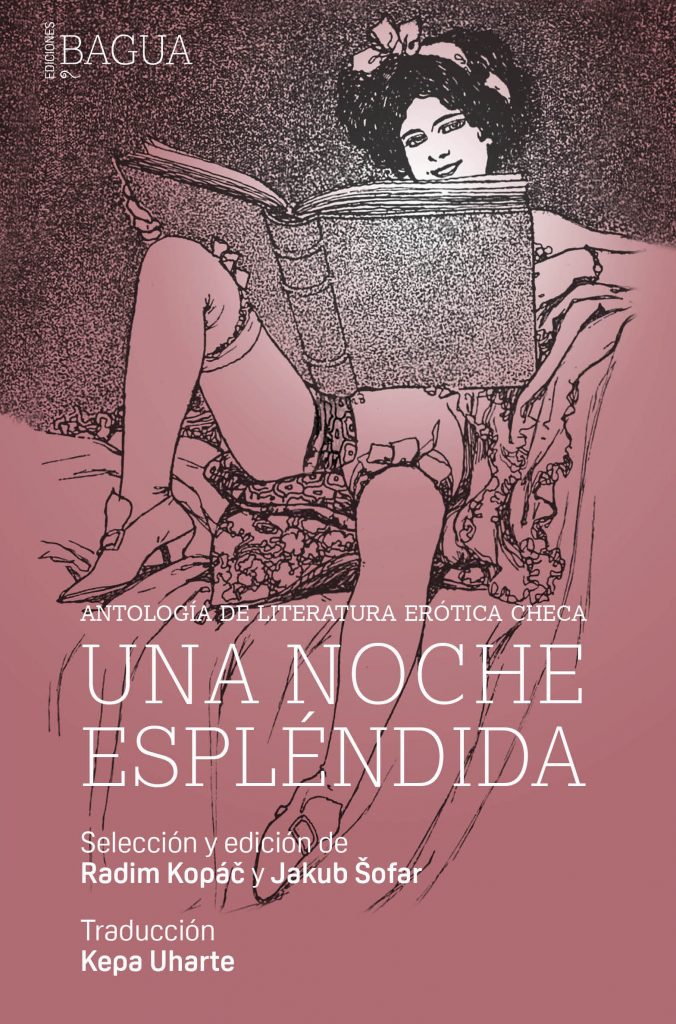

Como adelanto del libro Una noche esplendida, antología de literatura erótica checa (Bagua-Huso, 2023), Nokton Magazine publica uno de los relatos de la obra, ‘La pequeña muerte’, de Miloš Urban, autor de vital importancia en la literatura checa actual.

Era una amiga, por eso se lo propuso. Además, no salía con nadie, ese fue el segundo motivo. Se conocían ya desde el instituto, se veían una vez al año y se emborrachaban juntos. Antes le había gustado y, aunque los últimos años había empezado a engordar, disfrutaba observándola cuando sus ojos azules no estaban mirando. También entonces, en el centro comercial. Ella se rio, porque se habían topado el uno con el otro en el mismo piso, igual que hacía tres años, también en mitad del verano. Entonces a él se le ocurrió que podrían celebrar juntos el cumpleaños, pero ella se disculpó. Esta vez repitió la propuesta y ella asintió inmediatamente. En una semana él tendría treinta años, igual que ella. Acordaron celebrarlo en el campo.

No se le escapó que le temblaban ligeramente las manos. Cuando se bebieron el segundo café, ella se tragó una pastilla roja, por lo visto para calmar el corazón, y pidió dos martinis. Él preguntó si no habían de posponer la excursión. Ella respondió que estaba impaciente; no había salido de la ciudad desde la primavera y tenía asfalto negro en los pulmones. Guardó los cigarrillos en el bolsillo. Sacó una pastilla blanca de una caja y le ofreció una. Él negó con la cabeza. Ella sonrió, entrecerró los ojos: solo es un mentol. La manera en que un par de minutos después le contó que nunca había tenido un orgasmo le recordó por algún motivo los ademanes de un gato de Angora.

Quedaron una mañana temprano en el apeadero. Él llevaba una mochila, ella solo una botella de agua mineral: un regalo de cumpleaños. En el tren charlaron sobre el trabajo, bebieron café de un termo. Tres horas después, bajaron entre un tumulto de gente con cestas de mimbre. Se dirigieron hacia el bosque por el itinerario rojo.

El sendero serpenteaba bajo las píceas y los abetos, a medida que se acercaban al río aparecieron los sauces. Hablaron de aquellos de quienes se habían separado. Convirtieron los recuerdos dolorosos en una banalidad. Uno se burlaba del otro, uno superaba al otro en experiencia. Comprobaron que, a pesar de todo, seguían siendo inocentes.

Era hacia mediodía, en el bosque vibraba el calor, el agua refulgía tras los troncos más lejanos. La cogió alrededor de los hombros, ella le pasó la boca por la muñeca y los dedos. Él se rio. Se abrazaron sin miedo, como resignados con lo único sensato que podía pasar entre ellos. Él le pasó los dedos por el pelo, le besó la boca. Ella se rio. La boca sabía como si fuera de una hermana. Le apretó los costados, le apretó el culo. Respiraron uno en la boca del otro. Sin apartar los labios, le sacó la lengua. Él comprobó que ella le había enganchado en el paladar el mentol chupeteado.

Contaron cien pasos del camino marcado y se desvistieron por el camino. Sobre la marcha, él le desabrochó los pantalones, pero ella tuvo que bajárselos sola. Los últimos metros ella fue en bragas, él se apresuraba tras ella, metiendo las prendas tiradas en la mochila. Escogieron el sotobosque alto y cayeron sobre la tierra blanda. Él juró que no tenía ni condones ni SIDA. Ella se jactó de estar vacunada contra las garrapatas. Él pescó un chubasquero de la mochila y lo colocó debajo de ella. Ella levantó las piernas y cruzó los tobillos. Él le metió los dedos en la entrepierna por debajo de las bragas y tiró de la tela blanca.

Fue rápido. Llegó un final lento. Ella se sentó en él, se balanceó, con las manos le agarraba los hombros. De repente, se enderezó y se quedó rígida, bajó las comisuras de los labios, sus manos se dispararon hacia los pechos, abrió sorprendida los ojos. Tembló como una hoja. Entonces lo agarró de la muñeca y apretó hasta que dolió.

Él se dio cuenta de que no lo estaba fingiendo. Que era de verdad. Y que era tan sencillo como… tan sencillo como un asesinato, pensó. Hizo una mueca, le dio una palmada en el culo.

Ella dejó de temblar. Se quedó mirando fijamente las raíces de la pícea en la que él apoyaba la cabeza y los omoplatos. Ella solo veía el árbol. El amante había dejado de existir para ella.

Agitó la mano por delante de su cara, incluso chasqueó los dedos. La agarró de los codos y la apartó suavemente. No pudo. Se rio. «Pequeña muerte», dijo en voz alta. «Petite mort. Ahora estás triste y el retorno puede decepcionarte», añadió en voz más baja. Una muerte pequeña como una mosca que en unos instantes saldrá volando. «Venga, muévete ya». Pero la mujer de treinta y tres años seguía sentada sobre él, como una mariposa nocturna deslumbrada por el sol de mediodía. Las sombras tiritaban en su piel. Sus ojos no se movían. En su hombro redondo aterrizó un tábano y se movió hasta el hueco del codo.

Intentó salir de debajo de ella, pero no pudo. La presión de sus entrañas ya no era agradable. Era dolorosa. Dio una palmada justo junto a su oreja. El tábano se fue volando, pero ella no se movió. Le dio un pellizco en el culo. Primero suave, luego más brutal. Tampoco funcionó. Estaba clavado en ella como en un tornillo de banco. El tornillo se cerraba lentamente.

Le apretó ambas nalgas con las manos. Con ambos dedos corazón alcanzó el músculo curvo del centro y apretó. Y como si algo en ella se hubiera reventado, la columna cedió, la espalda se encorvó, la tensión desapareció de la cara. Él sonrió y se apartó de ella. Luego solo llegó a mirar atrás y apartarse para que no lo sepultara la montaña de carne blanca. La cabeza dio contra una raíz. Sus ojos se quedaron abiertos de par en par, las agujas se engancharon a sus iris azules.

Se quedó de pie sobre ella, se vistió apresuradamente. Se sentía vulnerable como un cabritillo. Se inclinó hacia su amiga, escuchó su aliento y le pareció que realmente oía algo. Palpó buscando el pulso, le sopló en los pulmones un par de litros aire, movió sus brazos y la sentó con todo su empeño. Pero ella se derrumbó como un títere. Tenía la piel del culo magullada, los brazos y las piernas florecidos con pequeñas venas azules. La piel pálida rociada de sudor. Para un ojo asustado, señal de muerte.

Con una pala militar, que no tenía, habría tardado diez minutos. La tapa del termo exigió el doble de tiempo. Perdió la cabeza. Se volvió loco, poseído por la seguridad de que el juez se lo explicaría como un asesinato. Bajo medio metro de tierra blanca, la tapa golpeó piedra.

Entre las agujas se amontonaba un túmulo alargado. Temió que el cuerpo sería evidente bajo el manto. En algunos lugares la tierra caía, en otros había bultos. Estaba trayendo en sus brazos leña para un delicado acabado cosmético cuando oyó una rama crujir a su espalda. Se apartó de un salto hacia un árbol y miró con cuidado hacia el camino. No se equivocaba. Se acercaba un buscador de setas.

Se tumbó bajo un helecho y miró al tipo con gorra verde tanteando frente a sí con un bastón, encontrando tres pequeñas setas blancas entre las raíces de un árbol, agachándose a por ellas, examinándolas por si fueran rebozuelos o coliflores jugosas, incluso tocándolas con el bastón, y luego dándose la vuelta para seguir. Tres dedos pálidos, desde las agujas, le desearon buen viaje por el bosque y una buena caza.

Todavía estaba a la vista cuando la tapa del termo se clavó en la tierra y empezó a lanzarla, como un perro que hubiera vuelto a por un hueso oculto.

Le puso fácilmente las bragas. Tiró de las perneras de los pantalones hasta un poco por encima de las rodillas, la carne no permitió más. Le entró la sospecha de que los muslos habían engordado bajo la tierra, y le asombró que dos horas antes los hubieran ceñido unos tejanos varios números menores. Cuando le puso la camiseta, no dio con la abertura apropiada y metió la cabeza en la manga corta. Sacarla fue un infierno, al final cortó la camiseta con la navaja suiza. Decidió dejarla tal cual, en bragas. La sentó, se apoyó contra el árbol, se puso en cuclillas, agarró ambas muñecas con la mano izquierda, metió la derecha bajo el culo, y con el hombro la cogió por la barriga. Equilibró el cuerpo. Dio seis pasos de ballet hacia un lado, su cisne se moría y ahora era muy pesado. Entonces encontró el equilibrio e, inclinado hacia delante, con la carga en el lomo, trotó hasta el río. La orilla sobresalía un metro y medio sobre la superficie. Se agachó como un musulmán. La mujer cayó por encima de su cabeza y por la cuesta hasta el agua.

Fue a hurtadillas hasta el lugar del crimen. Arrugó los pantalones y la camisa y los tiró al fondo de la mochila. Cubrió con las manos la tumba transitoria. Miró el camuflaje, satisfecho. Entonces pensó que también debía camuflar la orilla donde se había deshecho del cuerpo.

Volvió al río. La vio en medio de la corriente, encajada entre dos grandes piedras blancas. Con los brazos extendidos y la cabeza tirada hacia detrás, parecía como si estuviera tomando el sol en topless.

Se desvistió, entró en el agua y nadó hasta ella. El río ahí, en el curso superior, era frío. Intentó pisar fondo. A trozos el agua llegaba hasta las rodillas, en otros hasta la cintura y en algunas fosas hasta los hombros. Cazó del fondo una piedra algo mayor que un huevo de avestruz y plana por un lado. Eso debía bastar. La liberó de la trampa en la superficie, con los dedos del pie palpó en el fondo un hoyo entre las piedras, la atrajo hasta sí por el agua y colocó la piedra en su barriga. Miró cómo se hundía. Tenía los ojos abiertos, todas las acículas habían sido lavadas por el agua. La mirada azul lo acompañó todavía a un metro de profundidad, le dijo adiós junto con las burbujas que subían desde su boca como reproches. En cuanto alcanzaron la superficie, dejaron de existir.

Emergió a unos cinco metros de distancia, el huevo de avestruz llano se quedó en el fondo. Se marchó flotando, llevada por la corriente rápida. Le sorprendió que se negara a hundirse. Pero para los cadáveres las normas son diferentes, ¿o no? Él mismo en el agua se sentía como un bloque de cemento. Se fue hacia ella haciendo un torpe crol y despacio la alcanzó. Cuando llegó a aguas más profundas, donde ya no hacía pie, se apoderó de él la corriente reversible y se lo llevó a un lado, a una silenciosa ensenada bajo los picos de arces y sauces. Tiró de una rama baja, como un funámbulo tentó la punta fina y se lanzó de cabeza hacia la carne que se alejaba. Pero le llevaba mucha ventaja, y nadar en la corriente inestable no era seguro para los vivos. También recordó que había dejado la ropa en la orilla, con la mochila llena de pruebas reveladoras. Así que volvió.

Corrió junto al agua con la mochila a la espalda, evitando con saltos los tocones, abriéndose el camino entre la maleza. Por fin la adelantó. En aquel tramo, el río era poco profundo, el cuerpo giraba como la aguja de una brújula confundida y no quería hundirse. Le tiró piedras, pero no acertó. Flotaba de roca a roca, pero ninguna conseguía retenerla mucho rato.

El corredor de la orilla se alegró cuando vio un prado cerca. Saltó un tronco caído, evitó un pequeño claro con frambuesas y entró jadeante en un pinar, tras el que empezaba el prado. Y aquí se quedó quieto, sorprendido. Tras los pinos ya no crecían árboles, solo gramíneas, y al mirar más allá hacia el remanso del río, sobre el que volvía a encresparse el bosque, vio a tres pescadores. Estaban sentados en pequeñas sillas plegables, mirando los corchos.

No había tiempo que perder en cavilaciones. Volvió a echarse a correr. Se dirigió directamente a ellos. Cuando estaba a medio camino, el pescador más cercano lo vio y se levantó. Después, sus compañeros hicieron lo mismo. Vieron correr hacia ellos a un desesperado con una mochila, haciéndoles señas con los brazos, como palas de un molino de agua. En la derecha blandía el termo, en la izquierda una rama.

Supuso que no podría con los tres, pero que dos le bastaban sobradamente. Los asustó. Cuando se lanzó hacia ellos con el palo, recularon y empezaron a gritarle. Les tiró el termo, se agachó rápidamente, arrancó la primera caña del gancho, hizo lo mismo con la segunda y emprendió la huida. No junto a la orilla, sino alejándose de ella.

Las dos víctimas de robo cogieron sus sedales, pero se les resbalaron entre los dedos, así que los soltaron antes de que los anzuelos se les clavaran en la mano. Salieron corriendo detrás del loco. Solo ellos dos. El que tuvo suerte, apenas los miró y empezó a recoger. Entonces plegó la caña, recogió los trastos y se fue corriendo hacia su Škoda ocre aparcado en el camino. No vio el cuerpo blanco flotando frente a su sitio, con la cara vuelta hacia el cielo.

Tras el prado, los anzuelos se quedaron clavados en el primer pino y los sedales petaron. El ladrón lanzó las cañas a la maleza, se aseguró de que los pescadores iban tras ellas y que él ya no les interesaba, y dando una amplia vuelta en dirección a la corriente, volvió al río.

La encontró a la entrada de la pequeña ciudad. Estaba sentada en mitad del dique, y aunque la vieron las personas que cruzaban la cercana pasarela, nadie se escandalizó. Cómo el río había conseguido sentarla allí, hasta la muerte le daría vueltas en la cabeza. Parecía que a la rechoncha Viktorka, tomando el sol solo en bragas blancas, no le molestaran en absoluto las miradas de los curiosos. Dormitaba allí como una ninfa borracha, su cabeza rubia caía sobre su pecho y la columna se retorcía de todas las maneras, la corriente empujaba el cuerpo hacia delante, pero un travesaño bajo su trasero la retenía en su lugar, sus pies se mecían en la cascada, qué refinado es el juego del agua con el ser humano. De repente no podía creerse que su conocida de hacía tantos años y del arrebato momentáneo no estuviera delirando, sino muerta. Tal cual estaba sentada, impotente, volvió a sentir ganas de estar con ella.

El agua le lamió los tobillos cuando, paso a paso, se dirigió por el travesaño en pos de su amor. A la derecha tenía el agua recta y profunda, a la izquierda vertical y en cascada. No sabía cuál era peor. Llegó hasta la nadadora, la rodeó y la cogió de las axilas. Le pasó las manos bajo los pechos, enlazó los dedos y con sus últimas fuerzas levantó el cuerpo inerte de la mujer. Y ya no pudo soltarlo.

Cayeron juntos por el tobogán de agua y en el fondo los golpeó el espigón de piedra. Ella se le perdió. La corriente inferior lo molió y por poco lo ahoga. Succionó de él todo el aire y lo bombeó por el río. Luego lo escupió en la orilla de arena.

Vomitó el café y escupió el agua. Abrió los ojos. Poco más allá estaba el molino cerrado, convertido en un restaurante. Desde la terraza lo miraba un grupo de turistas boquiabiertos. Ella estaba tumbada junto a él, los ojos en blanco, el pelo cubierto de espuma. Desde el molino llegó un gran gato de pelaje claro, olisqueó su cabeza y empezó a lamer la espuma.

La muerta volvió en sí, se asustó con el gato, se lanzó hacia este, vio a su asesino pensando que era su salvador y lo abrazó. Dijo: «Nunca en mi vida me había pasado algo así». Y también dijo: «Te quiero».

¿Qué otra cosa podía decir?

Como pasa a veces, la extraña amistad fue reemplazada por un extraño amor. Él ahora sentía hacia ella un leve disgusto, ella lo adoraba. La había hecho, la había descubierto, había encontrado su sensualidad. ¿Quién era más que él? Cuando lo llamó por novena vez, esta en mitad de la noche, él le dijo: «Si no paras, te mataré de verdad».