La noche del 31 de octubre desplegó su aura para coronar los crepusculares sueños de los discípulos devotos del género siniestro. Breve, muy brevemente, debido al alarde cálido de los últimos otoños, nada receptivos al crepitar del fuego, a la punción de la sombra. ¿Por qué tanta urgencia? Alejen de sus impulsos consumistas el seductor bocado del dulce navideño, a disposición en todos los estantes. La spooky season resiste al estertor definitivo. Noviembre augura horrores. Adelante, no sean tímidos, la tinta les reclama… humeante sobre la mesita de noche.

La lista de los siete, de Mark Frost

Traducción de Alberto Coscarelli.

Este 2025 ha sido año de bienes. Bendito Filmin con su pasaje directo a los parajes sentimentales y quebradizos de Twin Peaks. De su co-creador, el escritor y guionista Mark Frost -yin del yan de David Lynch en la mítica serie-, recibimos un clásico inmediato con el que el autor se estrenaba en la novela en 1993. Gracias a la redentora intercesión de Impedimenta, este thriller a caballo entre el Sherlock insurrecto más gótico y el espiritismo de las altas cunas victorianas, reposa ahora en nuestra estantería. Y qué magnífica aventura llegar en vez de nunca embarcarse.

Porque tiene algo adictivo el espasmo previo al ladrido del viejo sabueso, aquel que purgaba a toda la ralea de los Baskerville. Esa inquietud palpitante recorre al lector que acompaña al jovenzuelo Arthur Conan Doyle en una persecución por la vieja Europa tras la sangrienta liturgia de la Hermandad Oscura. Acompañado también por la tenacidad de un enigmático servidor de la Reina, el señor Sparks, y salpicado por las potenciales causalidades de lo irreal, el lector se transformará en feligrés de esta bilogía antes incluso de tropezar con Bram Stoker en La lista de los siete. Sí, porque está en proceso de edición la segunda entrega: Los seis mesías.

La enfermedad de los viajes en el tiempo, de Nacho López Murria

¿Quién no ha tenido alguna vez esa sensación de vivir en el día de la marmota? Para Cari, una adolescente que tal vez hubiera preferido un Delorean y no un aparatejo del tiempo en la furgo familiar, dejarse caer entre 1999 y 2004 en bucle epiléptico es el pan de cada día. Pero si su disfunción temporal resulta tan surrealista como posmoderna no son para menos los capirotes de sus hermanos y unas figuras paternas que hasta hace tres telediarios observaba como posibles miembros de un comando de ETA.

La narrativa de Nacho López Murria es burbujeante e hipnótica a cada retablo de este destartalado núcleo de personajes en el que es imposible no morir en un ataque de risa mientras el presente se obceca en desencadenar resultados horripilantemente catárticos: Incluyendo el soundtrack de Operación Triunfo, el fiestorro con Seven Up y una tal Dolores Prieto, para gozo millenial, a la que llaman la Terminator. ¡Vaya toalla!, que diría la protagonista. Eclecticismo y ciencia ficción y otro acierto que sube al marcador de Libros Walden.

Fantasmas Yokai, de Philippe Charlier

Traducción de Marta García García.

El aura de Japón posee el cristalino del folclore y el espanto. Sus leyendas están surtidas de almas vengativas y demonios o, lo que es lo mismo, los populares yūrei y yōkai, protagonistas por excelencia de su género en el universo de la narrativa, la cinematografía y los mangas. El forense, arqueólogo y antropólogo Philippe Charlier convoca a un surtido prominente de estas inquietantes criaturas sobre las que nos ilustra con pulso suizo mientras los grabados y pinturas de grandes nombres del ukiyo-e amedrentan nuestro espíritu.

Las reminiscencias a una realidad no terrena nos habla de los tatuajes y los depósitos votivos de los marineros como rituales de protección contra los funayūrei, espectros perecidos en el mar; del beso helado de Yuki-onna, mediante el cual bebe la vida de sus amantes; de la interacción entre los vivos y los muertos de las piezas teatrales de Yukio Mishima, escritor maldito del siglo pasado que reactualiza el místico y esotérico arte del teatro Nō o de las apariciones en forma de cabezas voladoras, desprendidas o estiradas del tronco, de los rokurokubi y nukekubise. En común todos ellos atesoran un mismo objetivo: Atormentar a los seres humanos. Todo lo contrario de este tomo editado por Lunwerg a página plisada, cordel en tripa y cubiertas y contraportadas de cartoné con lustre. Un disfrute para otakus del dark tourism ancestral.

Locura, de Gueorgui Ráichev

Traducción de Marco Vidal González.

Existió una corriente influyente, aunque transitoria, de la que apenas hemos tenido noticias por estos lares y, menos, oportunidad de lectura en castellano. Se trata del diabolismo búlgaro, movimiento nacido como su propio nombre indica en Bulgaria en la década de 1920. Sin embargo, la turbulenta oscuridad a la que hacía referencia no era la de un físico y endiablado pandemónium, sino la turbadora sombra del ser humano.

Caleidoscopio de libros, en su estimable labor de recuperar clásicos olvidados de la literatura, rescata con Locura la antología de narraciones de quien fuese uno de los pioneros del modernismo europeo búlgaro, Gueorgui Ráichev. Las tensiones individuales entre el bien y el mal, el supurante in extremis del inconsciente, el impulso erótico o la dimensión corrupta del alma humana dominan el espacio interior de los personajes. Relatos sumidos en la ofuscación del dilema o de la pesadilla, influenciados como su autor por las ideas de Nietzche, Schopenhauer y, cómo no, Freud. Porque… “ese pensamiento volvía una y otra vez. Y lo insólito era que se estremecía ante él, pero en lugar de apartarlo, lo buscaba, lo aguardaba con un placer tortuoso”.

Camp Damascus, de Chuck Tingle

Traducción de Scheherezade Surià.

Que en los bosques de Montana hayan montado un campamento de conversión para homosexuales y Rose Darling, la protagonista, vomite moscas por la boca y pueda convalidar la asignatura de invocación si se contabilizan sus asiduos encuentros con la desolladora mujer-espectro ya no se catalogan como alucinación de género. No si se atesora el reciente anuario de la política exterior americana.

Y es que con el rostro envuelto por una bolsa-máscara rosa y unas gafas de sol, el autor de Utah afincado en Los Ángeles Chick Tingle fantasea desde el anonimato mientras firma genialidades #horrorqueer que encresparían sin disolventes el alucinado tupé de Donald Trump. En la que fue su carta de presentación, el escritor finalista de los premios Bram Stoker, afina el dardo contra el fanatismo, el hedor del prejuicio y los factores de opresión de la libertad genuina de cada individuo a partir de una trama adictiva en la que el horror no solivianta al humor negro ni este edulcora la visceralidad de su narrador en primera persona. Una lanza por la identidad y la resistencia, editado por los genios de Obscura Editorial, para inspirar disidencias frente a cualquier vociferador autocomplaciente.

Casa de hojas, de Mark Z. Danielewski

Traducción de Javier Calvo.

Nos encontramos no ante una novela o un mero rompecabezas impreso en 700 páginas, sino ante el extrañamiento, el vértigo y la porosidad de un artefacto literario que sacude el intelecto y las emociones del lector a través de su laberíntica narrativa. El ensayo, la crónica, el diario personal o la crítica articulan un relato contrahecho por sus decenas de notas a pie de página, las palabras subrayadas en simetrías de color o el apéndice que los editores afirman compartir cual material adicional. Un sorpresivo vehículo metaficcional con una intrincada maquetación al servicio de la experiencia que desde su publicación allá en el año 2000 se convirtió en éxito editorial y obra de culto de la literatura experimental.

La obra debut de Mark Z. Daniekewski nos zambulle en dos tramas paralelas: La del transitar trufado de excesos del joven Johnny Truant en Los Ángeles de principios de los noventa y la de su encuentro con un manuscrito abandonado en la casa de un anciano recientemente fallecido. Entre sus páginas Truant asistirá al inquietante descubrimiento de una familia de clase media-alta. Se trata de una caja de Pandora arquitectónica, ya que la casa de campo a la que se trasladan no aparenta en su exterior el extenso dominio interno de sus habitaciones. Desaparecida de las librerías españolas en 2013, Casa de hojas celebra su regreso este 2025 de mano de Duomo Ediciones, artífices de una edición ampliada y con tonos remasterizados que no puede faltar en ninguna estantería.

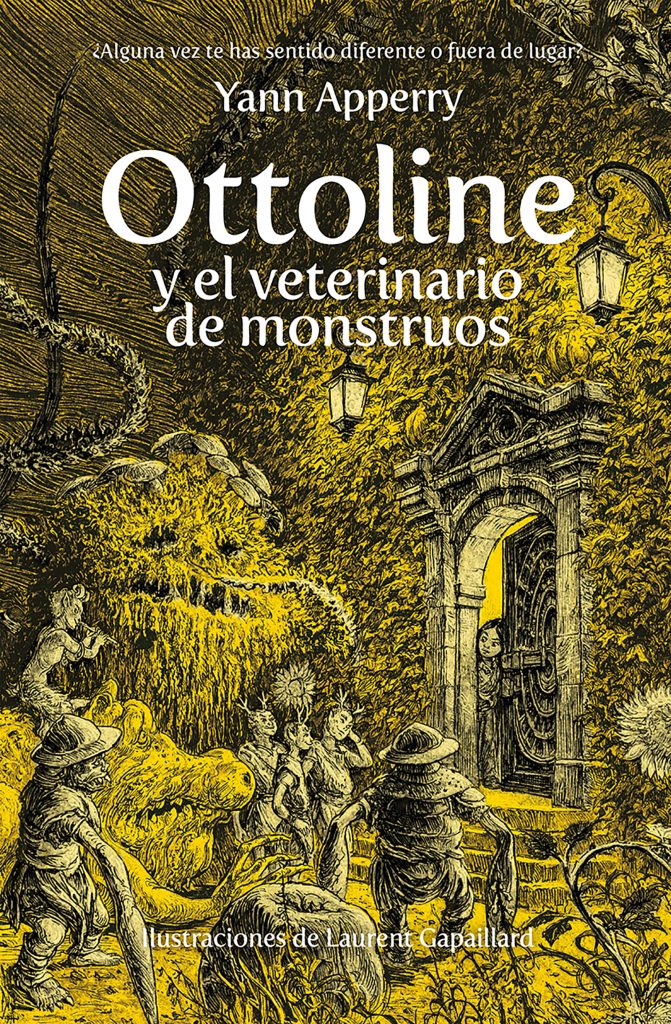

Pero si el terror también sabe compartir su rostro amable, no podemos más que rendirnos ante el título de Yann Apperry, traducido por Sara Mendoza Bravo, que Duomo publica enmarcado en su línea Infantil y Juvenil. Que la “etiqueta” no induzca a traspiés al adulto, ya que Ottoline y el veterinario de monstruos se une al club de esas raras avis que en literatura denominamos clásicos. Júbilo para lectores de edad indeterminada -como aquellas fábulas de Andersen-, hambrientos de sueños y mundos inimaginados. Un cuento propicio al alarde de una noche ventosa y a los mágicos bestiarios que en el marco del lúgubre castillo de la tía abuela Eudora alzan su vuelo gracias a las ilustraciones de Laurent Gapaillard.

Cenizas a cenizas, de Mak Siu Fung

Traducción de Nerea García Cabello.

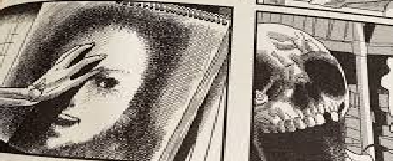

Decía Emily Dickinson que no hace falta ser una cámara (entendámoslo como habitación) para estar embrujado. La estrella emergente del terror asiático Mak Siu Fung hace gala de una comprensión similar del mundo incorpóreo en los relatos que componen su estreno en España. Cenizas a cenizas, cómic con dos “en apariencia” simples historias fantasmagóricas, carga sus tintas de una presencia sobrenatural apabullante. La oscuridad alumbra aquello que deseamos ignorar a plena luz del día. Una siniestra analogía: La decadencia de nosotros mismos.

Viñeta a viñeta el terror desvela su horripilante cara cuando el protagonista del título homónimo al libro es consumido por una codicia ilimitada, ignorando las señales y siendo arrastrado hacia el abismo. En El camino de papel mantequilla, que tardó 15 años en ver la luz desde su creación, el dibujante y contador de historias hongkonés recrea la atmósfera de un sueño del que despertó sin apenas recuerdos, pero con una imagen nítida: La visión de una criatura no humana que le observaba fijamente cuando él se asomaba a la ventana. Planeta Cómic nos invita a gozarlo con una portada enigmática como las errantes figuras de La maldición y una impresión en sentido inverso, desde la última página, que de derecha a izquierda nos despoja del sentido de la realidad. El broche: Las gráficas instrucciones para recrear una figurita de Siu Miu (al que es mejor conocer -o no- por uno mismo).

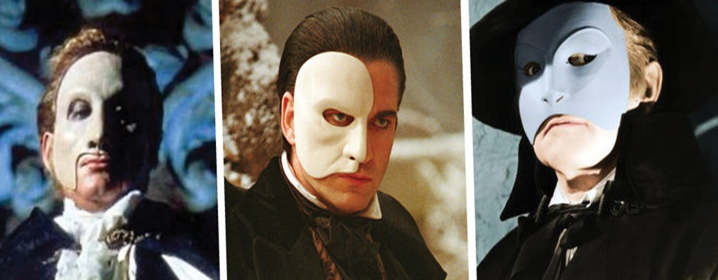

Los mil rostros del Fantasma de la Ópera, de Mario Hernández.

La Ópera Garnier no puede escapar a la leyenda ni sus visitantes renunciar a la consulta de rigor. ¿Existió Erik, el Ángel de Música, la sombra gótica de los subterráneos del famoso templo sonoro de París? Cuando Gaston Leroux escribe en formato crónica El fantasma de la Ópera, inspirado por algunos insólitos acontecimientos de los que había tenido noticia, el mito cobra vida. Se diluyen los límites de la ficción, que adquiere el valor de estándar cultural gracias a las diferentes adaptaciones del relato que Leroux publicase primero por entregas y finalmente en 1910 en formato libro.

En Los mil rostros del Fantasma de la Ópera -con un radiante material fotográfico, tal como nos tiene bien-acostumbrados Diábolo Ediciones- Mario Hernández realiza un vasto recorrido por los diferentes titulares del Fantasmas, desde el interpretado en 1925 por Lon Chaney para gloria del legado como monstruo clásico, pasando por la rompedora visión camp que Brian de Palma filmó en 1974 en The Phantom of the Paradise con la electrizante banda sonora de Paul Williams y la adaptación coetánea, la de 2004, a cargo de Joel Schumacher, quien firmó el guión junto a Andrew Lloyd Webber, el creador y compositor de la popular obra musical que saltaba del teatro a la pantalla. El autor sobrevuela el cine y la televisión, sin prescindir del cameo de rigor en Los Simpson, y la conversión del personaje a la literatura, el cómic o la radio. Una gozada para los profusos fans del Fantasma, pero también para aquellos que caerán rendidos a su máscara.

Cementerios, tumbas y sepulturas. Historia sobre la convivencia con la muerte, de Roger Luckhurst.

Traducción de Alfonso José Sánchez Jiménez.

Sostener sobre las manos un tomo de la editorial Blume es flanquear un fascinante universo oculto entre las fibras de un ejemplar de coleccionista. El ser humano ha perpetuado su existencia sobre la tierra en connivencia con su naturaleza prosaica: Solo los Dioses beben las mieles de la eternidad. La rotundidad de la vida, que en su fugacidad permite apreciar la timidez del instante, no ha desprendido a los mortales de una búsqueda de sentido y una necesidad de transcendencia. La gestión de cada cultura y en cada período histórico de la conciencia de la muerte, su proceso material y ritualidad configuran una conversación elocuente sobre nuestro frágil devenir.

Roger Luckhurst presenta una sintaxis cultural sobre los camposantos, lugares en los que la ceremonia de despedida da reposo a los que parten y concede el inicio del luto a quienes quedan para conservar la memoria de los seres queridos. Una evolución que parte de los primeros enterramientos en etapas prehistóricas, hace un alto en las pirámides de Guiza, se eleva en cenotafios como la Tumba del Soldado Desconocido de Atenas y se sacraliza en la superposición de las calaveras de las catacumbas de París. Escenarios y tributos para una posibilidad de permanencia, costumbres espirituales de una y otra idiosincrasia, peculiaridades para fascinación de los flâneurs y retrato antropológico del poder y de los estamentos sociales. El escritor y académico británico define el mundo en el que vivimos y del que provenimos -leves y anhelantes todos a la hora de partir- en un tratado versátil, sensible y sugestivo.

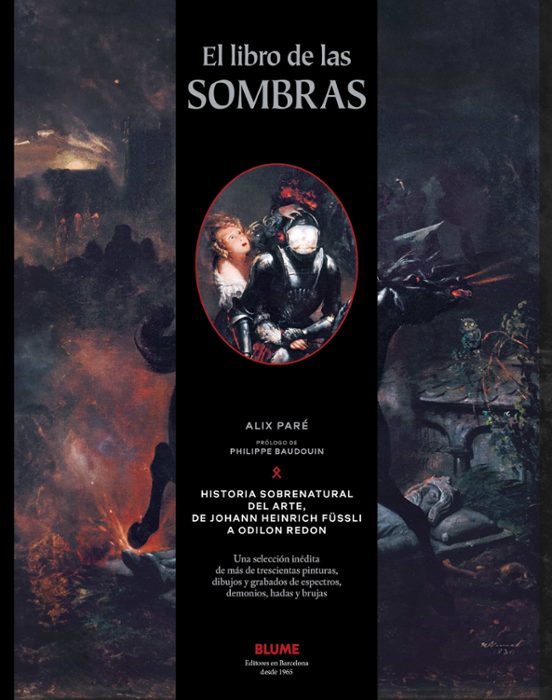

Cómo no sentirse entonces cautivado por la penetrante y estética epifanía que Alix Paré transita en otra obra de Blume: El libro de las sombras, un copioso tratado inédito de más de trescientas pinturas, dibujos y grabados de sórdidas fatalidades con rostros demoniacos, brujeriles o fantasmagóricos. Más de un centenar de maestros del Romanticismo, el Academicismo, el Simbolismo o el Prerrafaelismo se asoman entre sus páginas a través de la visión epistemológica de expertos en espiritismo, demonología y otros sortilegios. Un imaginario vigoroso que retrata nuestra naturaleza por obra y gracia del relato oral, la leyenda o la lengua poética y que no se salva del impacto de los arquetipos -benévolos o malvados- ni de aquellos fatídicos roles de género que objetivaban a las mujeres a merced de la femme fatale. Restauradas aquí en justa medida a partir del acercamiento a las obras de diversas artistas. En suma, una enciclopedia asombrosa -con traducción de Cecilia Furió Villaseca- desenvuelta en una edición de lujo, para amantes de la historia sobrenatural en el arte -desde Johann Heinrich Füssli a Odilon Redon-.

Musivo, de Catherine McCarthy

Traducción de José Ángel de Dios.

La marea nos orilla en un rincón del Mediterráneo. Es Ondara (Alicante) desde donde Maite y Ángel perpetran las futuras pesadillas de los lectores bajo el sello Dilatando Mentes. Una de sus últimas imaginerías, entre el folk y el horror cósmico, expande sus clavículas en la portada de Ah Taut. Musivo, novela con la que entra en la escena en español la galesa Catherine McCarthy, presenta un relato tan impactante como absorbente, lo que convierte en difícilmente olvidable el nombre de su autora.

Musivo, término vinculado al mosaico, se engulle en un parpadeo desde que Robin Griffiths, su protagonista, recibe la propuesta de restaurar la vidriera de la iglesia abandonada de San Sansón, construida en el siglo XIII. Según los fragmentos de cristal van amoldándose al conjunto y conocemos el templo de la aldea de Bilbury, la macabra deidad a la que se santifica desempolva su osamenta. Todo ello en detrimento de la restauradora, interpelada por dilemas e inseguridades que adquieren la voz de su progenitor y por la influencia que la monstruosa imagen expande sobre su cordura. McCarthy confirma las fuentes: Los lugares abandonados que ama visitar cuando viaja y la obra de H.P. Lovecraft avivaron su imaginación.